電気通信事業法の一部が改正され、つい先日の6月16日から施行されたことはご存知でしょうか?それにより、多くのオンラインサービス事業者やWebサイト運営者は「外部送信規律」への対応が必要となりました。

僕は数日前にとあるASPから届いていたメールでこの法改正を知りました。ブログを始めて間もないとはいえお恥ずかしい……。

しかし、僕のように個人ブログを運営する人や個人アフィリエイターの場合、その対象になるのかどうかがイマイチわかりにくい。実際、僕も最初は「ん?つまりどういうこと?」って感じでしたし(苦笑)

ただ総務省のHPを中心にいろいろ調べていくなかで、多少はその中身がわかってきました。そこで取り急ぎ調べてわかったことと、現時点で自分が行った対応について、とりあえず備忘録的にまとめておきたいと思います。わずかでも参考になれば。

とはいえ個人的に理解がまだ及んでいない部分もあるため、あくまで暫定的な情報であることはご理解ください。

もし明らかに間違った情報が書かれていることに気づいた場合は、恐縮ですがご指摘いただければ助かります。

外部送信規律の対象者は?

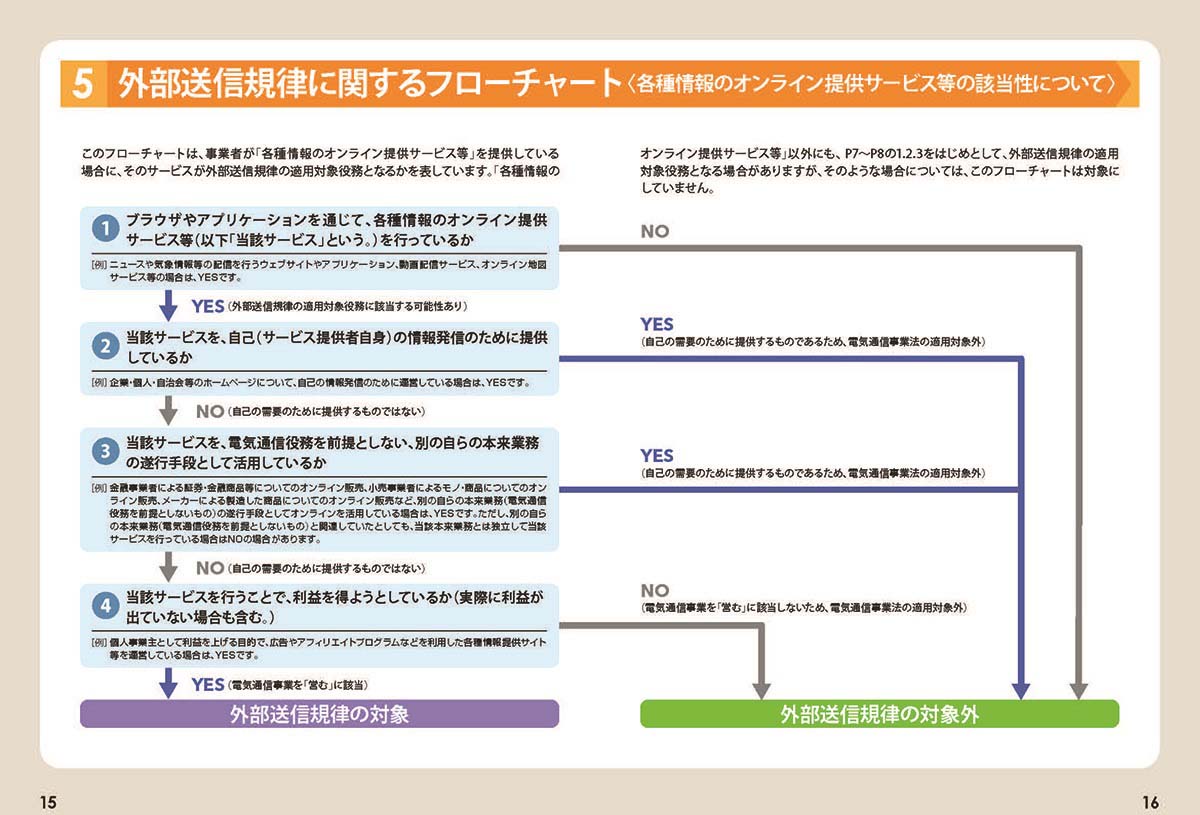

ポイントは「電気通信事業を営んでいる者(電気通信事業者または第三号事業に該当する)かどうか」です。ざっくり言うと、以下4つすべての条件を満たす場合、その対象になるようです。

- 「自社(自分)以外の利用者や事業者が使うために」オンラインサービスを提供していること

- ブラウザやアプリ上でオンラインサービスを「継続的に」提供していること

- 「オンラインがないと成立しない」ビジネスモデルであること

- 当該サービスの提供によって「利益を得ようとしている」こと

※上記は総務省発行の「電気通信事業参入マニュアル [追補版]」を参考にしています。より正確な情報はそちらを参照してください。

【結論】個人ブロガーは対象になるのか?

では、僕も含め「個人ブログの運営者は対象になるのか?」ですが、正直なところ確実なことはわかりませんでした。ただ「すみやかに対応しておいたほうが無難である」ということだけは言えると思います。

ここで総務省の資料から一部抜粋しますが、上の図だけを見て考えると、ブロガーは「自己の情報発信のために運営している」と言えるはずなので、❷の部分でYESとなり「外部送信規律の対象外」という解釈もできるように思えます。

有名なブロガーさんのブログをいくつか見て回りましたが、ほとんどのブログではまだ対応はされていないように見受けられました。これから対応する予定なだけなのかもしれませんが……。

【例】阿部寛のホームページ

しかしいろいろと調べていくなかで、ある法律事務所さんのブログにたどり着き、そこに以下のような記述を見つけました。

自己の情報発信のみならず、業界団体、事業環境にかかる情報や、業務提携先の企業にかかる情報、ユーザーのための有益な知識などもあわせて発信しているオウンドメディアのようなサービスの場合、①他人の需要に応ずるために提供するものとして「電気通信事業」に該当する可能性が生じることが示されました。この場合、さらに②「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」のうち⑷各種情報のオンライン提供サービスにあたるものとして、外部送信規律の対象になる可能性が生じることになります。

事業者としては、自己の情報発信に特化したウェブサイトや、本来業務の遂行手段としてオンラインを活用しているウェブサイトの場合(たとえばEC機能のほかは会社概要ページのみを有しており、自社や自社商品の情報以外を発信していない場合など)以外は、外部送信規律の対象事業者となる可能性があると捉えて外部送信規律への対応を実施しておくことがセーフティであるといえます。

STORIA法律事務所ブログ「パブコメ&ガイドライン改正版の公表に伴う、改正電気通信事業法(外部送信規律)施行直前対応」より引用

上の記事内では阿部寛さんのホームページを例に出していましたが、純粋に「自己の情報発信のみ」に特化しているサイト以外、すべて今回の法改正の対象になる可能性が高く、対応しておいたほうが無難であるということ。

つまり、ほんのちょっとでも「自分のこと以外の情報」に触れているサイトや、たとえわずかでもCookieを利用しているようなサイトは、すべて今回の対象者になると思っておいたほうがよさそうです。もちろんこのブログも然り、ですね。

「プロの法律家による”総務省のパブリックコメントへの公式な見解も踏まえた”もの」なので、おおよそ信頼できるのではないでしょうか。少なくとも僕は、この情報から必要な対応をすることに決めました。

(現時点で)対象外なのは?

アプリ運営についてはよくわかりません。そのためサイトやブログの運営に限定しますが、たとえば以下のような場合は対象外になると考えられます。

- アメブロやはてなブログ、noteなどのプラットフォームを利用して発信している(自身でドメインやサーバーを借りて運営していない)場合

- あくまで趣味でブログをやっていて「サーバー代を賄えれば御の字」くらいでAdSenseを利用している(利益を得るのが目的ではない)場合

これ以外にも対象外となる具体例があれば、また追記しますね。

――さて。それではこれまでの内容を踏まえ、ここからは「外部送信規律」の内容についても少し触れておこうと思います。

そもそも外部送信とは?

カンタンに言えば「ユーザーが使用しているパソコンやスマホの端末に記録された何らかの情報を、利用者本人ではない第三者(のサーバー等)に送信すること」です。

わかりやすいもので言えば、利用者がサイトを閲覧したときブラウザに保存される「Cookie」は、外部送信される情報の代表格ですね。

外部送信規律とは?

外部送信規律の概要について、総務省のHPでは次のように説明がされています。

ただ、これだとイマイチわかりにくいですよね。そこで、自分なりにもうちょいやさしく表現してみました。

電気通信事業者は、ユーザーがパソコンやスマホ等の端末でWebサイトを見たりアプリを使ったりしたとき、たとえばCookieなどのユーザーに関する情報が、サイトやアプリの運営者とは別の第三者(たとえば広告配信の事業者など)に対して送られる場合、第三者に送られる(ユーザーの)情報の「目的」や「用途」などについて、サイト上またはアプリ上に、あらかじめ明示しておくこと。

多少はわかりやすくなったかなと思うんですが……微妙ですかね?いかんせん素人なもので、このへんが限界でした😅

外部送信規律への対応でやるべきことは?

ざっくり言うと、運営するWebサイト(やアプリケーション)のプライバシーポリシーなどの既存ページ内、もしくは独立した場所に、以下の4つについてわかりやすく明記しておくことです。

- 何の目的で、その情報を取得するのか?

- 具体的に、どんな情報を取得するのか?

- その情報は、誰に送信されるのか?

- その情報は、送信先でどのように利用されるのか?

そして、これら4つの情報を、ざっくり下記4つのルールに従って明示しておかなければいけないとのこと。

- 日本語で記載する

- 専門用語は使わない

- 平易な表現を使う

- 拡大や縮小などの操作を行うことなく適切な大きさで文字が表示されるようにする

以上のルールを踏まえ、その内容を「公表」するのか「通知」するのか、また「Webサイト」なのか「アプリ」なのかによっても変わりますが、いずれにせよ「容易に確認できる状態にしておくこと」が必要となります。

対応しないと罰則はある?

違反すると「行政処分」の対象になります。具体的には「業務の改善命令」や「報告および検査への対応」が求められることがあります。また「違反行為をした事業者の氏名等が公表される」可能性もあります。

さらに業務の改善命令に従わなかった場合や、報告および検査において不十分な対応を行った場合などには「200万円以下の罰金」が科されることもあるそうです。

以上のことからも、早めの対応をしておくに越したことはないと思われます。

(とりあえず)実際にやったこと

プライバシーポリシー内に盛り込んでもよかったのですが、今後の対応も考え、いくつかの大手企業のサイトを参考に「外部送信ポリシー」として独立したページを作成しました。

かなり急ピッチで作ったこともあり、正直これで十分なのか自信はありませんが、とりあえず今できる範囲でやってみました。

まとめ

最後に、一応まとめておきますね。

まず「外部送信規律」の対象となるのは、以下の4つすべてを満たすサービス事業者やサイト運営者です。

- 「自社(自分)以外の利用者や事業者が使うために」オンラインサービスを提供していること

- ブラウザやアプリ上でオンラインサービスを「継続的に」提供していること

- 「オンラインがないと成立しない」ビジネスモデルであること

- 当該サービスの提供によって「利益を得ようとしている」こと

次に、対象となる事業者もしくは運営者は、以下の4項目を、4つのルールに従い、運営するサービスの形態に応じて適切な場所に明記する必要があるということです。

- 何の目的で、その情報を取得するのか?

- 具体的に、どんな情報を取得するのか?

- その情報は、誰に送信されるのか?

- その情報は、送信先でどのように利用されるのか?

- 日本語で記載する

- 専門用語は使わない

- 平易な表現を使う

- 拡大や縮小などの操作を行うことなく適切な大きさで文字が表示されるようにする

そして、たとえば阿部寛さんのホームページのように「100%自己の情報のみ」に特化して発信しているサイト以外は、すべて今回の対象になる可能性が高いので対応しておいたほうがよいということでした。

一方で、以下のような場合は対象外になると考えられるため、今のところ対応は必要なさそうです。

- アメブロやはてなブログ、noteなどのプラットフォームを利用して発信している(自身でドメインやサーバーを借りて運営していない)場合

- あくまで趣味でブログをやっていて「サーバー代を賄えれば御の字」くらいでAdSenseを利用している(利益を得るのが目的ではない)場合

おわりに

あくまで今回の情報は、僕が自分なりに調べて解釈したうえでまとめたものであり、申し訳ないのですが、すべてにおいて正確とは言い切れません。

そのため、より確度の高い情報がほしいときは、まず総務省のHPや資料を参照していただき、それを踏まえてご自身で判断していただければ幸いです。

僕も修正点などが見つかれば、適宜すみやかに対応したいと思います。

コメント